Educación

LA ESCUELA COMO ÚLTIMO BASTIÓN DE LA LECTURA COMO PRÁCTICA CULTURAL

Infobae dió a conocer una postura que compartimos a continuación.

Demás está decir que hay un sólido consenso respecto de que es necesario intensificar la enseñanza de la lectura en la escuela y fortalecer las habilidades para comprender a partir de lo que se lee. Y la verdadera cuestión es cómo hacerlo en un presente saturado de estímulos, fragmentación y urgencias, donde la lectura profunda parece estar en retirada. Si el hábito lector ya no está garantizado en el hogar ni en el entorno social, la escuela se vuelve el último bastión de la lectura como práctica cultural, como derecho y como herramienta para la ciudadanía. Y esto nos desafía a pensar nuevas estrategias para promover la lectura, nuevos modos de invitar a los niños y adolescentes a leer.

Lo que la formación docente necesita considerar

1. Leer para poder enseñar a leer: No se puede enseñar a leer si no se es lector. La formación docente debe asegurar que quienes enseñen desarrollen un vínculo vivo con la lectura. No alcanza con saber “sobre” literatura o “sobre” comprensión lectora. Se trata de leer con placer, con curiosidad, con deseo. Solo así se puede contagiar la pasión por leer.

2. Comprender la lectura como una práctica situada: Hoy se lee en pantallas, en fragmentos, en redes. Formar lectores en este tiempo implica enseñar a moverse críticamente entre discursos múltiples, a distinguir voces confiables, a detenerse y pensar en un mundo que empuja a lo inmediato. La lectura crítica, la interpretación profunda y el diálogo con textos diversos deben ocupar un lugar central en la formación.

3. Conocer el funcionamiento del cerebro lector: Gracias a los aportes de las neurociencias y de las ciencias cognitivas, hoy sabemos que el cerebro no está naturalmente diseñado para leer sino que debe reconvertir circuitos ya existentes para hacerlo. Comprender este proceso ayuda a los futuros docentes a entender por qué algunos estudiantes leen con facilidad y otros no, por qué es clave la atención sostenida, cómo se consolidan las rutas lectoras, y qué impacto tiene la motivación en la consolidación de estas habilidades. La formación docente debe incluir estas nociones —sin caer en simplificaciones— para poder tomar decisiones pedagógicas más informadas y empáticas.

4. Aplicar estrategias y mediaciones eficaces: Los buenos lectores no nacen: se hacen. Y ese proceso exige mediadores capacitados. La formación docente debe brindar herramientas concretas: cómo seleccionar textos potentes, cómo acompañar la lectura en voz alta, cómo enseñar a hacerse buenas preguntas durante la lectura, cómo generar conversaciones significativas en torno a lo leído, cómo enseñar a subrayar, a formular hipótesis, a releer. Es clave despertar el deseo de leer para que el ejercicio lector suceda aún cuando no sea una propuesta del docente.

5. Formar en y para la diversidad: Los lectores no son todos iguales. Hay quienes llegan al aula con trayectorias lectoras ricas, y quienes apenas se han acercado a un libro. Formar docentes hoy implica enseñarles a reconocer esa diversidad, a trabajar con textos que representen distintas voces, géneros y realidades, y a ofrecer múltiples caminos hacia la lectura. La inclusión también se juega en el acceso a los textos y en el respeto por los modos distintos de leer.

Una responsabilidad colectiva

Formar lectores en el siglo XXI no puede ser un acto nostálgico ni una tarea solitaria. Es una responsabilidad colectiva entre familia y escuela y, dentro de la escuela, entre todos los docentes. Porque lo que está en juego no es solo el acceso a la literatura o a los saberes escolares, sino la posibilidad de que niños y jóvenes se conviertan en ciudadanos críticos, empáticos y participativos. Por eso, la lectura no se enseña solo en primer grado. Muchos adolescentes no comprenden lo que leen porque nunca se les enseñó a interpretar textos complejos o a pensar a partir de lo leído. La formación docente debe preparar también a quienes trabajarán en secundaria para que comprendan que formar lectores es una tarea compartida y continua, que atraviesa todas las áreas y todas las edades. Necesitamos docentes que crean en el poder transformador de la lectura. Preparados para acompañar e inspirar a niños y adolescentes para que se conviertan en lectores competentes.

Silvana Cataldo es especialista en innovación educativa y Líder pedagógica del Programa A leer en vivo en Ticmas.

Cultura

PRESENTACIÓN JUDICIAL PARA PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE

Desde la oficina de prensa de la Diputada Nacional Marianela Marclay se dió a conocer la información que sigue:

«Los legisladores nacionales Marianela Marclay, Guillermo Michel y Adán Bahl se presentaron ante la Justicia Federal para ser admitidos bajo la figura de “Amigos del tribunal” (Amicus Curiae), en el marco de la causa por la planta de hidrógeno verde que la empresa “HIF Global” quiere instalar en Paysandú, sobre el río Uruguay, frente a las playas de Colón.

El juez Federal Subrogante Nº 1 de Concepción del Uruguay, Hernán Viri, admitió esta presentación, que los Diputados y el Senador realizaron en defensa del ambiente de Colón, San José, Liebig, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú y del resto de las localidades ribereñas que recibirían la posible contaminación derivada de la instalación de la planta.

Los presentantes manifestaron estar en condiciones de aportar a la solución del caso, en resguardo de los derechos ambientales, sociales y económicos, que son protegidos por la Constitución Nacional, los tratados internacionales con jerarquía constitucional y el Estatuto del Río Uruguay. Precisamente, señalaron que la instalación de la planta incumple la normativa establecida en el Estatuto del Río Uruguay y la jurisprudencia fijada por la Corte Internacional de La Haya en el caso “Botnia – UPM”.

Además, agregaron que Uruguay aún no cumplió con su obligación de presentar ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) la documentación necesaria para que Argentina evalúe el proyecto.»

El link que sigue permite ingresar para leer nota sobre la misma temática abordada por esta redacción.

Educación

LA FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD INAUGURÓ COMEDOR UNIVERSITARIO

El martes 24 de febrero de 2026 se llevó a cabo la inauguración del Comedor Universitario de la Facultad en la Sede Concepción del Uruguay. La puesta en funcionamiento de este espacio constituye un avance significativo en materia de bienestar universitario, al facilitar el acceso a una alimentación saludable y de calidad, brindar un acompañamiento económico concreto y consolidar un ámbito cotidiano de encuentro e intercambio que enriquece la vida académica.

El nuevo edificio, con una superficie total cubierta de 200m², fue diseñado para albergar a 80 comensales en simultáneo, optimizando su dinámica de uso. Cuenta con un salón comedor amplio, luminoso y climatizado, una cocina industrial y un área de apoyo, garantizando condiciones adecuadas tanto para la prestación del servicio como para el desarrollo de las actividades diarias.

En cuanto a la propuesta alimentaria, el comedor ofrecerá menús nutritivos y accesibles, coordinados por profesionales de la salud. Asimismo, se contemplan opciones diversas, con inclusión de menús celíacos (sin TACC) y vegetarianos, reafirmando el compromiso institucional con el derecho a una alimentación saludable. Los procesos de elaboración se realizan bajo estrictas normativas vigentes de seguridad alimentaria, en instalaciones especialmente acondicionadas para tal fin.

Educación

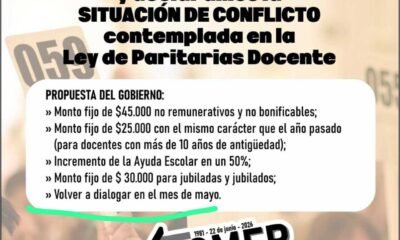

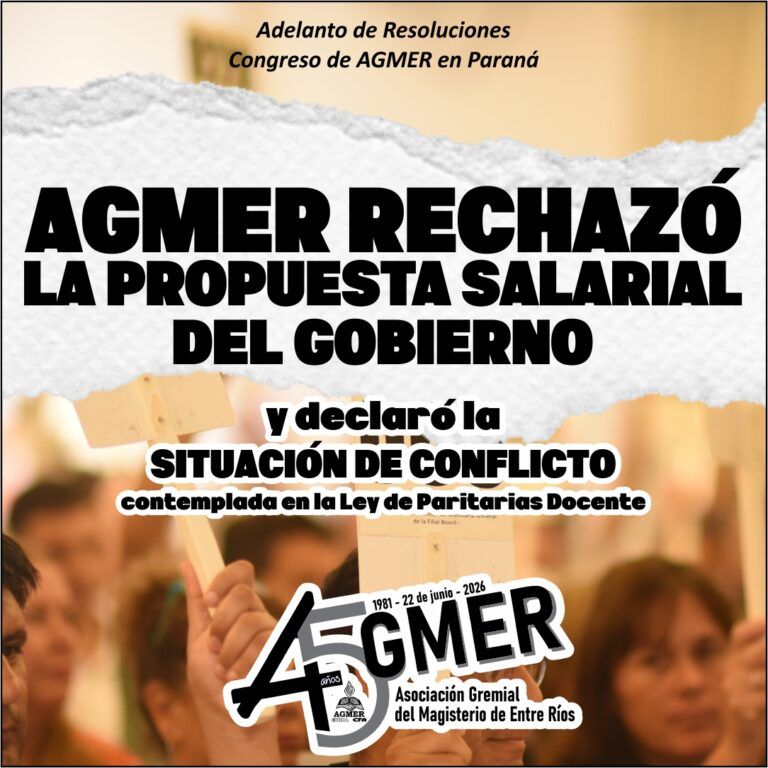

MASIVA INDIGNACIÓN DOCENTE POR LA PROPUESTA SALARIAL OFRECIDA EN ENTRE RIOS

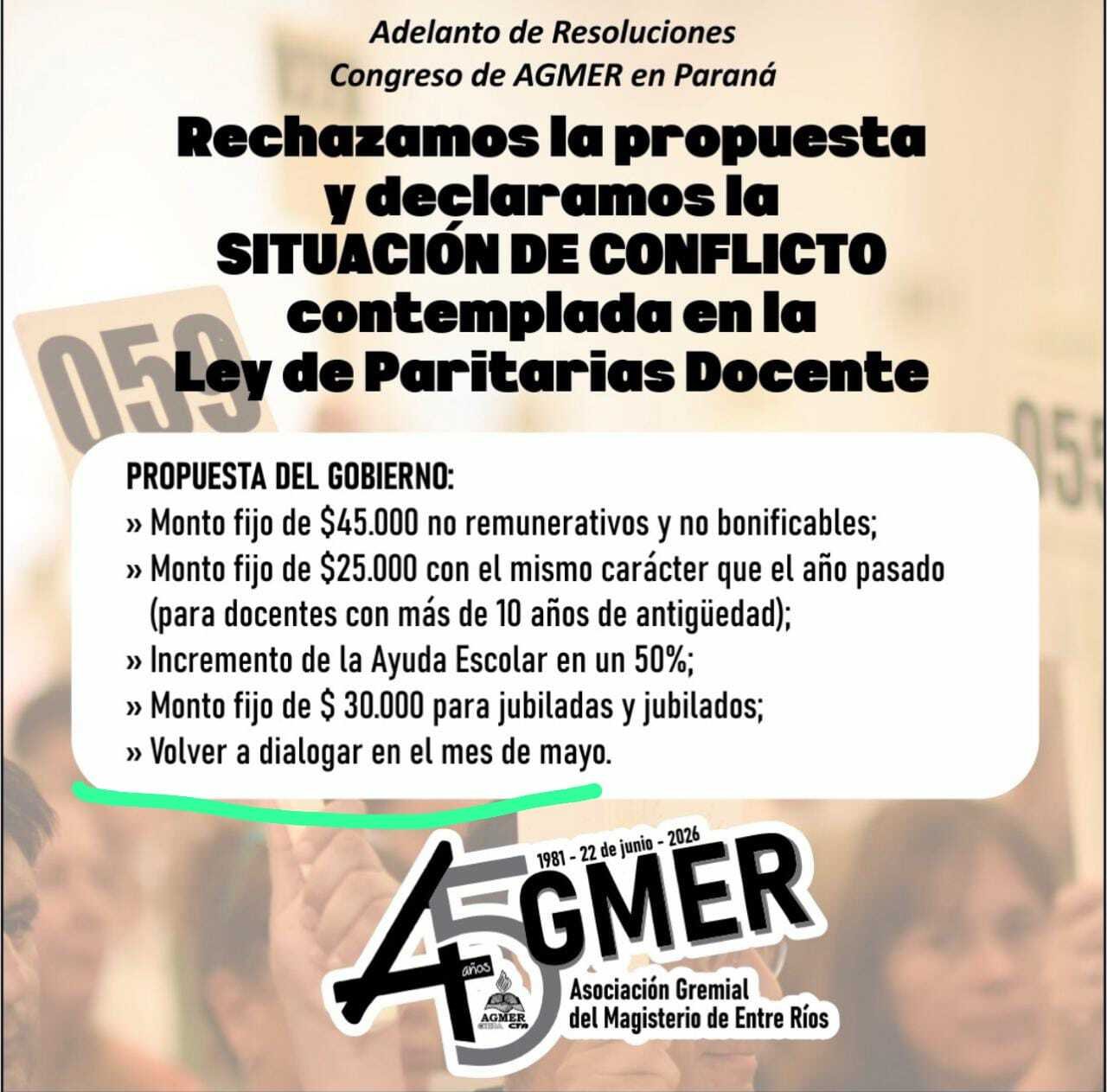

El Gobierno de Entre Ríos en mesa paritaria hizo conocer una propuesta salarial para el sector docente que fue rechazada de plano por la totalidad del gremialismo docente (AGMER, AMET, SADOP, UDA).

Haciendo un repaso de la situación. Desde Octubre del año 2025 el colectivo docente está solicitando la reapertura de mesa de diálogo para corrección del aspecto salarial de los agentes activos y jubilados provinciales que venía perdiendo claramente con el costo de vida real. El pedido -según fuentes gremiales- se reiteró durante cada uno de los meses siguientes, sin embargo el Estado provincial citó a esa reunión para el 23/2/26 en horas de la tarde. A cuatro días hábiles para el inicio del período lectivo.

La propuesta dada a conocer es irrisoria y no se estaría correspondiendo con la realidad de la canasta básica alimentaria como parámetro para saber donde está el salario docente entrerriano. Concretamente el «sueldo de bolsillo» queda debajo de la línea de pobreza -aún en cargos directivos- y en línea de indigencia en los cargos iniciales.

La realidad denota una visión errática de la propuesta inicial del Estado que autoriza a pensar que los representantes del Gobernador Frigerio «conocían de antemano» que sería rechazada.

Una negociación necesariamente debe tener datos ciertos y buena fe. Se insinúa un año totalmente atípico, conflictivo, que afectará la normalidad del sistema educativo provincial siempre y cuando la visión estratégica del equipo de gobierno sostenga el rumbo marcado en la apertura de la paritaria de hoy.

No debe dejarse de lado la publicación de esta redacción en la que exponíamos sobre el perjuicio directo a la CAja de Jubilaciones Provincial y la Obra Social de Entre Rios, con las ofertas del equipo de Frigerio de sumas «NO REMUNERATIVAS Y NO BONIFICABLES» vale decir «pagos en negro» en recibos de sueldo estatales. Ingresando al link https://3260.com.ar/web/entre-rios-autoboicotea-su-caja-de-jubilaciones-y-obra-social/

Postura de ASOCIACION MAGISTERIO ENSEÑANZA TÉCNICA (AMET).

La oferta realizada por el Gobierno consistió en:

Una suma no remunerativa y no bonificable de $ 45.000 por docente, sin discriminar cargos ni antigüedad.

Sostenimiento de la suma remunerativa de $ 25.000 que se viene liquidando a los docentes con más de 10 años de antigüedad.

Aumento de la ayuda escolar del 50%.

Para el sector pasivo, una suma no remunerativa y no bonificable de $ 30.000.

- Rechazo y Postura Gremial: Luego de un cuarto intermedio solicitado por las entidades sindicales docentes, la propuesta fue analizada y rechazada de manera unánime por considerarse insuficiente.

- Nuestro Secretario General expresó que la suma ofrecida no responde a la pérdida del poder adquisitivo que viene atravesando el sector. Señaló, además, que la incorporación de sumas no remunerativas no se encuadra dentro de un esquema salarial que respete el marco legal vigente. Asimismo, manifestó su preocupación ante la significativa diferencia existente entre el incremento otorgado recientemente a la fuerza de seguridad y la oferta presentada al sector docente.

- Medidas de Fuerza y Próximos Pasos : Paro Nacional: Se informó la convocatoria a un paro de 24 horas declarado por AMET Nacional para el lunes 2 de marzo, en rechazo a las medidas de ajuste y a las políticas educativas del gobierno nacional.

- Situación de Conflicto: Ante la declaración de conflicto e invocando el artículo 16 de la ley 9,624, la Secretaría de Trabajo dio por finalizado el acto. Se notificará una nueva audiencia dentro de los próximos cinco días hábiles.

- Congreso Extraordinario: AMET analizará la propuesta en profundidad en un Congreso de Delegados convocado para el 26 de febrero de 2026, donde se evaluarán las acciones a seguir con el objetivo de recuperar el poder adquisitivo.

Por su parte las otras dos entidades gremiales docentes entrerrianas dieron su postura en claro rechazo a la propuesta ofrecida por el Gobierno Provincial.

EducaciónHace 4 semanas

EducaciónHace 4 semanasU.A.D.E.R. INGRESOS 2026

CulturaHace 2 semanas

CulturaHace 2 semanasFORMIDABLE DESARROLLO DEL CUARTO FESTIVAL DE LAS COLONIAS

TurismoHace 4 semanas

TurismoHace 4 semanasBALNEARIO BANCO PELAY RECUPERA PARTE DE SU ESENCIA

DeportesHace 4 semanas

DeportesHace 4 semanasLA DESGASTANTE FIGURA DE DIRIGENTE DEPORTIVO

TurismoHace 3 semanas

TurismoHace 3 semanasFIESTA DE LAS COLONIAS TENDRÁ STREAMING EN DIRECTO

TurismoHace 4 semanas

TurismoHace 4 semanasFIESTA DE LAS COLONIAS, CUARTA EDICIÓN

DeportesHace 3 semanas

DeportesHace 3 semanasFIESTA DEL DEPORTE URUGUAYENSE, DISTINCIÓN POR PERFORMANCE EN EL AÑO 2025

TurismoHace 3 semanas

TurismoHace 3 semanasCARNAVAL MÁS HISTÓRICO DEL PAÍS