Educación

DIA MUNDIAL DE LA ABEJA

Cada 20 de mayo se busca sensibilizar acerca del esencial rol de este insecto, cuya labor impacta sobre el 75 por ciento de los alimentos que se consumen.

Miel y picaduras son las dos principales palabras que el común de la gente asocia rápidamente a las abejas, reduciendo escandalosamente lo que en verdad encarnan y representan como especie, no solo al nivel de la fauna sino de la biodiversidad toda. “Las abejas cumplen un montón de funciones beneficiosas para el ambiente y los seres humanos, y generan gran variedad de productos, pero estas cuestiones son poco conocidas”, señala María Emilia Bravi, investigadora del CONICET en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata (FCV, UNLP), reivindicando el valor del Día Mundial de las Abejas como una oportunidad para aprender más acerca de este insecto y su importancia a nivel global. Cabe mencionar que la fecha se celebra cada 20 de mayo desde 2018 a iniciativa de las Naciones Unidas, y el lema este año es “Compromiso con las abejas de la mano con la juventud”, en una apuesta por instalar el tema en las nuevas generaciones por su responsabilidad en el cuidado del ambiente, en tanto serán los adultos del mañana.

Hay una cifra que ilustra con fiereza esta cuestión: según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), el 75 por ciento de los alimentos están afectados directa o indirectamente por la producción apícola, fundamentalmente por la polinización, el proceso ecológico de fecundación de las plantas por la transferencia de granos de polen entre las partes masculina y femenina de las flores. “Muchísimos cultivos aumentan su producción gracias a la polinización, y difícilmente las personas somos conscientes de eso y de lo mucho que bajarían los rendimientos si no existiesen las abejas”, expresa Bravi, a lo que su colega y becario del CONICET también en la FCV Marcos Salina añade: “Incluso en otros productos como la carne, que a priori parecería que no tiene nada que ver, en realidad el pastizal del que se alimenta el ganado aumenta significativamente en cantidad y calidad nutricional cuando es polinizado, y por ende tiene una implicancia en ese sector también”.

En cuanto a este rol ecológico, ambos especialistas coinciden en que está mucho más explotado en otros países mediante lo que se conoce como servicio de polinización, aunque en la Argentina también hay algunas experiencias incipientes, por ejemplo en Mar del Plata o en el Alto Valle del río Negro. Se trata de la contratación de apicultores para el traslado e instalación de colmenas en zonas de cultivos puntuales durante una temporada para lograr una polinización natural. Por la logística que implica, esta actividad tiene un rendimiento económico para el apicultor mayor al de la producción de miel. Esta última, sin embargo, es la estrella del sector en nuestro país, y no sin fundamentos: con más de 3 millones y medio de colmenas y 15 mil productores registrados, se extraen unas 76 mil toneladas de miel por año, de las cuales aproximadamente el 95 por ciento se exporta, según datos oficiales, en los que también puede leerse que el país ocupa el segundo puesto como exportador mundial, detrás de China.

“La miel argentina es de excelencia y reconocida mundialmente; para su comercialización en el exterior, se la somete a análisis muy exhaustivos que buscan descartar tanto la presencia de residuos de antibióticos y de distintos contaminantes como de adulteraciones por medio de azúcares o jarabes”, explica Salina, y continúa: “Es la geografía tan rica y diversa la que hace que tengamos mieles de diferentes sabores, colores, olores y texturas”. La pampa húmeda y sus pastizales naturales son, por lejos, el mejor ambiente para el trabajo de las abejas gracias a la cantidad y diversidad de flores que van brotando de manera encadenada, es decir, una especie detrás de la otra, cubriendo todo el año e, incluso, los períodos de sequías gracias a las flores de los cardos. Esta región aglutina al 72 por ciento de las colmenas del país, repartidas en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, de donde se extraen mieles de las más nutritivas y en grandes cantidades: una buena temporada puede arrojar entre 35 y 50 kilos de miel por colmena al año.

Además de este modelo conocido como “fijista”, en que los colmenares permanecen solo en una zona, existe también el “trashumante”, en general propio de producciones más intensivas, y que funcionan trasladando las colmenas a distintos puntos del país de acuerdo a las temporadas, teniendo en cuenta que la apicultura es una actividad estacionaria propia de los momentos de floración, que las abejas aprovechan al máximo para producir reservas de miel que les sirven para pasar el invierno. En algunas partes, se aprovechan ciertos cultivos para polinizar de manera exclusiva y de ese modo darle valor agregado a las mieles que se extraigan, ya que cada planta incide en el sabor final. Un ejemplo es la miel de limón. “En cuanto a volúmenes, lo que predomina en la Argentina son las producciones a pequeña escala, generalmente de la agricultura familiar, que van de las 10 a las 100 colmenas; y la de mediana, con hasta 800 o inclusive 1.200 colmenas. De allí para arriba ya es necesario contar con mano de obra calificada y tecnificación”, detalla Bravi.

Pero hay un lado B en esta historia, y la efeméride también busca darlo a conocer: los peligros que acechan la supervivencia de las abejas. “Son múltiples factores, pero sin duda la degradación de los ambientes naturales es de los más importantes”, sentencian los especialistas. Y es que se trata de una situación que resulta en la pérdida de diversidad floral, lo cual se traduce en un déficit en la disponibilidad de nutrientes para las abejas que a su vez trae aparejada una baja en el sistema inmune de la colmena, debilitando su salud. En este sentido, la principal amenaza, no solo en el país sino a nivel mundial, es un ácaro llamado Varroa destructor que afecta a las abejas en todos sus estadios, principalmente los de larva y pupa. Se trata de un ectoparásito, es decir un parásito externo, que se alimenta del cuerpo graso, un órgano que en los insectos cumple una función similar al hígado humano. “Las abejas jóvenes se debilitan y descuidan a las crías, que terminan muriendo, y rápidamente se reduce la población de la colmena, perjudicando la producción de miel”, explica Salina.

Por si fuera poco, este parásito es vector de distintos virus, entre ellos dos particularmente dañinos para las abejas: el virus de las alas deformadas, que atrofia y deforma esas extremidades; y el de la cría ensacada, que inhibe el desarrollo de las larvas y provoca su muerte “encerradas” en la muda, antes de pasar a pupas. “Existe un protocolo para medir el nivel de infestación, y de acuerdo al resultado se hacen dos o más tratamientos por año, consistentes en la aplicación de acaricidas en momentos puntuales para no afectar la producción de miel”, añade el experto. Pero no es una solución mágica: cada vez con mayor frecuencia se registran niveles de resistencia a estos productos, por eso también se extiende el uso de acaricidas orgánicos como el ácido oxálico, una sustancia con acción sobre el metabolismo del ácaro que está presente naturalmente en la miel. Por último, la aplicación aérea de agroquímicos en zonas agrícolas es otro factor que afecta a las colmenas toda vez que se produce sin avisar a las autoridades con antelación, tal y como establecen las reglamentaciones provinciales o municipales.

Además de la miel que, cabe aclarar, las abejas producen como alimento para ellas mismas y es apenas el excedente lo que se extrae para consumo humano, de las colmenas también se obtiene polen, jalea real, cera y propóleos, todos productos que se explotan y venden. Aunque en Argentina esa producción es mínima, existen proyectos puntuales que, poco a poco, comienzan a explorarlos. Los propóleos, por ejemplo, son una resina obtenida por las abejas de las yemas de ciertos árboles, que posee potentes propiedades antisépticas y que ellas utilizan para sanitizar el interior de la colmena. Además de estar contenido en jarabes y caramelos para el dolor de garganta, actualmente van ganando terreno en la industria cosmética, donde se integran a cremas y ungüentos. “Más allá de su mayor o menor popularidad, todos los productos que salen de la colmena son excelentes. En particular la miel argentina es de calidad superior y cien por ciento natural: tal cual la fabrican las abejas, llega al consumidor”, concluyen.

Fuente: CONICET

Cultura

PRESENTACIÓN JUDICIAL PARA PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE

Desde la oficina de prensa de la Diputada Nacional Marianela Marclay se dió a conocer la información que sigue:

«Los legisladores nacionales Marianela Marclay, Guillermo Michel y Adán Bahl se presentaron ante la Justicia Federal para ser admitidos bajo la figura de “Amigos del tribunal” (Amicus Curiae), en el marco de la causa por la planta de hidrógeno verde que la empresa “HIF Global” quiere instalar en Paysandú, sobre el río Uruguay, frente a las playas de Colón.

El juez Federal Subrogante Nº 1 de Concepción del Uruguay, Hernán Viri, admitió esta presentación, que los Diputados y el Senador realizaron en defensa del ambiente de Colón, San José, Liebig, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú y del resto de las localidades ribereñas que recibirían la posible contaminación derivada de la instalación de la planta.

Los presentantes manifestaron estar en condiciones de aportar a la solución del caso, en resguardo de los derechos ambientales, sociales y económicos, que son protegidos por la Constitución Nacional, los tratados internacionales con jerarquía constitucional y el Estatuto del Río Uruguay. Precisamente, señalaron que la instalación de la planta incumple la normativa establecida en el Estatuto del Río Uruguay y la jurisprudencia fijada por la Corte Internacional de La Haya en el caso “Botnia – UPM”.

Además, agregaron que Uruguay aún no cumplió con su obligación de presentar ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) la documentación necesaria para que Argentina evalúe el proyecto.»

El link que sigue permite ingresar para leer nota sobre la misma temática abordada por esta redacción.

Educación

LA FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD INAUGURÓ COMEDOR UNIVERSITARIO

El martes 24 de febrero de 2026 se llevó a cabo la inauguración del Comedor Universitario de la Facultad en la Sede Concepción del Uruguay. La puesta en funcionamiento de este espacio constituye un avance significativo en materia de bienestar universitario, al facilitar el acceso a una alimentación saludable y de calidad, brindar un acompañamiento económico concreto y consolidar un ámbito cotidiano de encuentro e intercambio que enriquece la vida académica.

El nuevo edificio, con una superficie total cubierta de 200m², fue diseñado para albergar a 80 comensales en simultáneo, optimizando su dinámica de uso. Cuenta con un salón comedor amplio, luminoso y climatizado, una cocina industrial y un área de apoyo, garantizando condiciones adecuadas tanto para la prestación del servicio como para el desarrollo de las actividades diarias.

En cuanto a la propuesta alimentaria, el comedor ofrecerá menús nutritivos y accesibles, coordinados por profesionales de la salud. Asimismo, se contemplan opciones diversas, con inclusión de menús celíacos (sin TACC) y vegetarianos, reafirmando el compromiso institucional con el derecho a una alimentación saludable. Los procesos de elaboración se realizan bajo estrictas normativas vigentes de seguridad alimentaria, en instalaciones especialmente acondicionadas para tal fin.

Educación

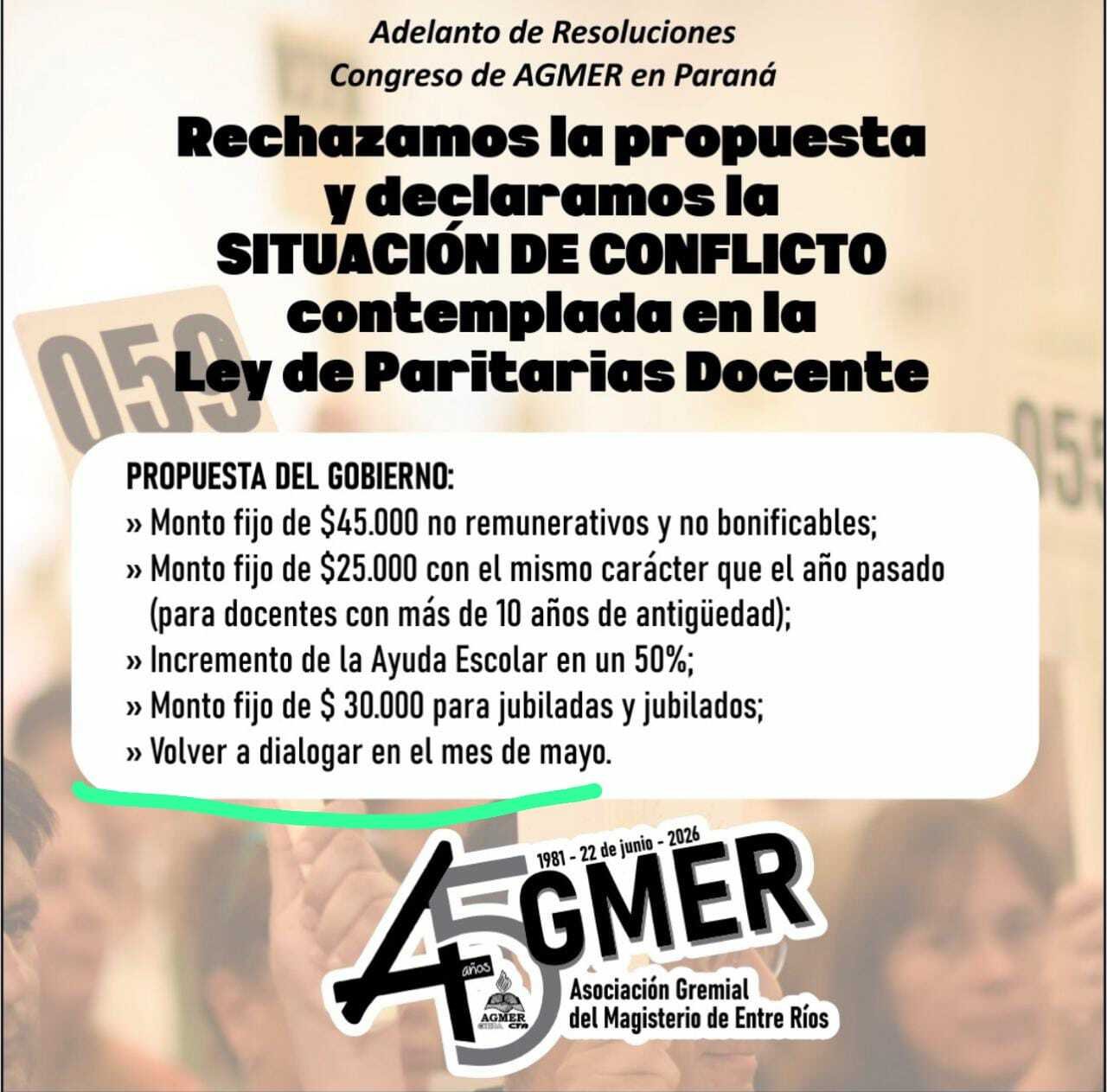

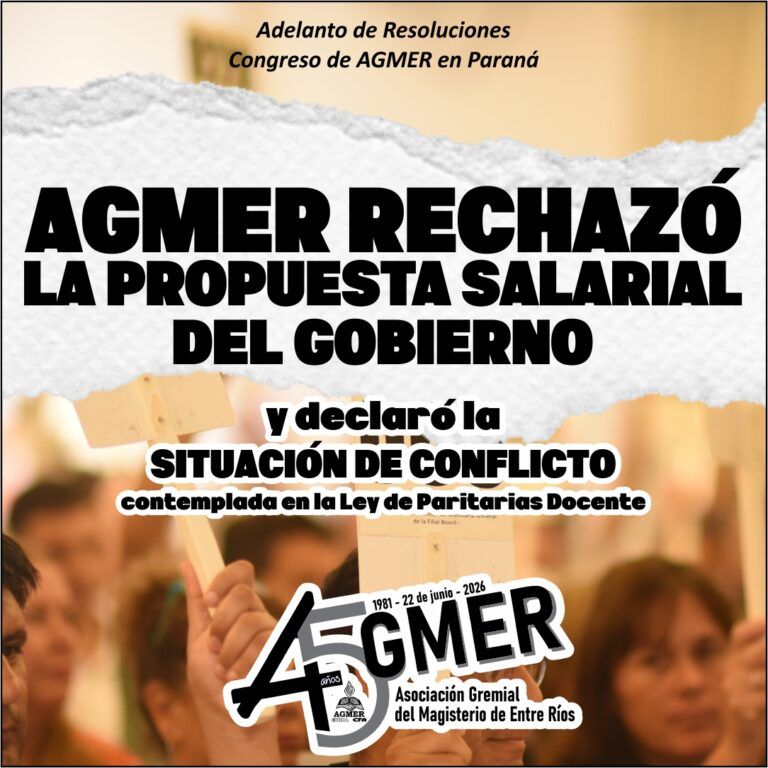

MASIVA INDIGNACIÓN DOCENTE POR LA PROPUESTA SALARIAL OFRECIDA EN ENTRE RIOS

El Gobierno de Entre Ríos en mesa paritaria hizo conocer una propuesta salarial para el sector docente que fue rechazada de plano por la totalidad del gremialismo docente (AGMER, AMET, SADOP, UDA).

Haciendo un repaso de la situación. Desde Octubre del año 2025 el colectivo docente está solicitando la reapertura de mesa de diálogo para corrección del aspecto salarial de los agentes activos y jubilados provinciales que venía perdiendo claramente con el costo de vida real. El pedido -según fuentes gremiales- se reiteró durante cada uno de los meses siguientes, sin embargo el Estado provincial citó a esa reunión para el 23/2/26 en horas de la tarde. A cuatro días hábiles para el inicio del período lectivo.

La propuesta dada a conocer es irrisoria y no se estaría correspondiendo con la realidad de la canasta básica alimentaria como parámetro para saber donde está el salario docente entrerriano. Concretamente el «sueldo de bolsillo» queda debajo de la línea de pobreza -aún en cargos directivos- y en línea de indigencia en los cargos iniciales.

La realidad denota una visión errática de la propuesta inicial del Estado que autoriza a pensar que los representantes del Gobernador Frigerio «conocían de antemano» que sería rechazada.

Una negociación necesariamente debe tener datos ciertos y buena fe. Se insinúa un año totalmente atípico, conflictivo, que afectará la normalidad del sistema educativo provincial siempre y cuando la visión estratégica del equipo de gobierno sostenga el rumbo marcado en la apertura de la paritaria de hoy.

No debe dejarse de lado la publicación de esta redacción en la que exponíamos sobre el perjuicio directo a la CAja de Jubilaciones Provincial y la Obra Social de Entre Rios, con las ofertas del equipo de Frigerio de sumas «NO REMUNERATIVAS Y NO BONIFICABLES» vale decir «pagos en negro» en recibos de sueldo estatales. Ingresando al link https://3260.com.ar/web/entre-rios-autoboicotea-su-caja-de-jubilaciones-y-obra-social/

Postura de ASOCIACION MAGISTERIO ENSEÑANZA TÉCNICA (AMET).

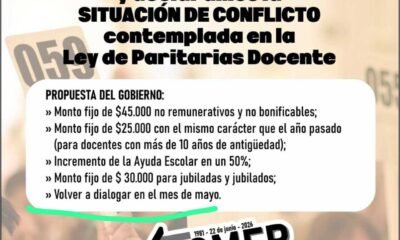

La oferta realizada por el Gobierno consistió en:

Una suma no remunerativa y no bonificable de $ 45.000 por docente, sin discriminar cargos ni antigüedad.

Sostenimiento de la suma remunerativa de $ 25.000 que se viene liquidando a los docentes con más de 10 años de antigüedad.

Aumento de la ayuda escolar del 50%.

Para el sector pasivo, una suma no remunerativa y no bonificable de $ 30.000.

- Rechazo y Postura Gremial: Luego de un cuarto intermedio solicitado por las entidades sindicales docentes, la propuesta fue analizada y rechazada de manera unánime por considerarse insuficiente.

- Nuestro Secretario General expresó que la suma ofrecida no responde a la pérdida del poder adquisitivo que viene atravesando el sector. Señaló, además, que la incorporación de sumas no remunerativas no se encuadra dentro de un esquema salarial que respete el marco legal vigente. Asimismo, manifestó su preocupación ante la significativa diferencia existente entre el incremento otorgado recientemente a la fuerza de seguridad y la oferta presentada al sector docente.

- Medidas de Fuerza y Próximos Pasos : Paro Nacional: Se informó la convocatoria a un paro de 24 horas declarado por AMET Nacional para el lunes 2 de marzo, en rechazo a las medidas de ajuste y a las políticas educativas del gobierno nacional.

- Situación de Conflicto: Ante la declaración de conflicto e invocando el artículo 16 de la ley 9,624, la Secretaría de Trabajo dio por finalizado el acto. Se notificará una nueva audiencia dentro de los próximos cinco días hábiles.

- Congreso Extraordinario: AMET analizará la propuesta en profundidad en un Congreso de Delegados convocado para el 26 de febrero de 2026, donde se evaluarán las acciones a seguir con el objetivo de recuperar el poder adquisitivo.

Por su parte las otras dos entidades gremiales docentes entrerrianas dieron su postura en claro rechazo a la propuesta ofrecida por el Gobierno Provincial.

EducaciónHace 4 semanas

EducaciónHace 4 semanasU.A.D.E.R. INGRESOS 2026

CulturaHace 3 semanas

CulturaHace 3 semanasFORMIDABLE DESARROLLO DEL CUARTO FESTIVAL DE LAS COLONIAS

DeportesHace 4 semanas

DeportesHace 4 semanasLA DESGASTANTE FIGURA DE DIRIGENTE DEPORTIVO

TurismoHace 3 semanas

TurismoHace 3 semanasFIESTA DE LAS COLONIAS TENDRÁ STREAMING EN DIRECTO

TurismoHace 4 semanas

TurismoHace 4 semanasFIESTA DE LAS COLONIAS, CUARTA EDICIÓN

DeportesHace 3 semanas

DeportesHace 3 semanasFIESTA DEL DEPORTE URUGUAYENSE, DISTINCIÓN POR PERFORMANCE EN EL AÑO 2025

TurismoHace 3 semanas

TurismoHace 3 semanasCARNAVAL MÁS HISTÓRICO DEL PAÍS

EducaciónHace 4 semanas

EducaciónHace 4 semanasACTO OFICIAL POR BATALLA DE CASEROS